15-1 小児科専門医キャリアパス群馬大学医学部附属病院:Director; 荒川 浩一

キャリアパス概要

小児科疾患の診療を、関連施設、大学病院及び小児医療センターで研修し、小児科専門医を取得する。小児科専門医取得後は、各人の希望により新生児、アレルギー、血液、内分泌、神経、循環器、腎臓、消化器等のサブスペシャリティを決め、分野により研修病院を選択し研修を積むことにより各分野の専門医、さらには指導医を取得することが可能である。また、臨床研究論文の作成や学位の取得を目指して、大学院への進学等を選択することができる。

キャリアパス到達目標

・臨床医に必要な3つの力、CCC:Clinical Skill  /Clinical Research Mind

/Clinical Research Mind  /Character

/Character

/Clinical Research Mind

/Clinical Research Mind  /Character

/Character

●小児科医として標準的な診療能力を身につけ、小児科専門医として地域の中心として活躍できる。

●新しい知見や技術を積極的に取り入れ、質の高い小児医療を提供できる。

●自らの診療を科学的・客観的に評価し、診療内容の向上に取り組む。

●診療での疑問点の解明のため臨床研究を行い、得られた知見を学会等で発表する。

●小児科医として、患者を尊重し、他職種と連携し、求められる医療を提供できる。

●新しい知見や技術を積極的に取り入れ、質の高い小児医療を提供できる。

●自らの診療を科学的・客観的に評価し、診療内容の向上に取り組む。

●診療での疑問点の解明のため臨床研究を行い、得られた知見を学会等で発表する。

●小児科医として、患者を尊重し、他職種と連携し、求められる医療を提供できる。

取得を目指す資格の詳細

●日本小児科学会小児科専門医

日本小児科学会の専門医を医師免許取得後5年後に取得するためには、小児科学会の認定する施設での小児科臨床研修を3年以上(そのうち半数は研修支援施設(大学等大規模な施設))受け、筆記試験、症例要約評価(10 分野30症例)、面接試験及び審査に合格する必要がある。●小児血液・がん学会専門医

日本小児科学会専門医の資格を有する者。日本がん治療認定医機構癌治療認定医、または日本血液学会血液専門医であること。通算3年以上本学会の会員であること。卒後初期研修修了後5年以上小児血液および小児がんを含む小児科臨床に携わっていること。2年以上本学会の専門医研修施設に所属し、定められた研修カリキュラムを終了していること。研修カリキュラムに定める疾患群と症例数の臨床経験を有すること。学会・教育セミナーに出席し、定められた研修単位を満たすこと。定められた専門領域の学会発表および論文があること。●日本周産期・新生児学会新生児専門医

日本国の医師免許(医籍)を有すること。基本学会である日本産科婦人科学会、日本小児科学会のいずれかの専門医であること。

周産期専門医資格認定試験を受験する時点で3年以上継続して日本周産期・新生児医学会会員であり、会費を完納していること。

基本学会専門医資格を取得後、本学会の認定施設における3年間の研修を終了し、規則付則に定める臨床経験を持っていること。

本学会が認める周産期・新生児学に関連した学術論文1編以上を筆頭著者として査読制度のある雑誌に発表していること。

本学会が認める周産期・新生児学に関連した学会または研究会に所定の回数参加し、かつ筆頭演者として発表を行っていること。

研修の届出を行い、所定の研修年次報告書を毎年、提出していること。

本学会の行う周産期専門医資格認定試験に合格していること。

●日本小児循環器学会小児循環器専門医

日本国の医師免許を有すること。小児循環器専門医については小児科専門医であること。

受験申込時、5年以上継続して本学会会員であり、会費を完納していること。

小児循環器専門医においては、卒後8年以上の研修・修練期間を有し、本学会が認定する修練施設または修練施設群で5年間の小児循環器修練を修了していること。ただし、本学会が認定する修練施設または修練施設群における小児科専門医修練については、2年間に限り小児循環器修練期間に算入できる。

所定の学術研究業績を有すること。

資格認定試験に合格していること。

●日本小児神経学会小児神経専門医

1)小児神経学につよい関心を持ち、専門的知識を有すること。2)小児神経疾患について臨床の経験と実績があること。

3)日本小児科学会が認定する小児科専門医の資格を有すること。

4)小児神経専門医研修施設および研修関連施設において5年間の所定の研修を修了していること。

5)専門医試験に合格すること、または、認定医として認められていることが必要条件である。

前条の1)、2)の証明として、次の各項のすべてを満たすことが必要である。

1)現在小児神経疾患の診療に従事し、5年以上学会の会員歴を有すること。または留学等で同等の診療実績を有することが証明可能で、受験時に会員であり、委員会が認めた場合。

2)小児神経専門医研修施設および研修関連施設において、自ら診療に従事し、到達目標にかなった小児神経疾患患者30例の症例要約と、その症例詳細報告5例を提出する。

3)研修施設指導責任医、または、専門医の資格を有する本学会評議員の推薦状を提出する。

4)最近の5年間に以下の合計が50単位以上あること。

さらに次の2項、1)、2)を満たすものとする。

1)最近5年間に本学会学術集会、小児神経学セミナーまたは学会が認めた地方会に出席した合計が20単位以上あること。但し、本学会学術集会出席が1回以上あること。

2)上記学術集会および地方会、関連学会に演者として2回以上発表し、小児神経学に関する論文(筆頭)を執筆した業績があること。

●日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

1)専門医制度委員会が認定した研修施設において、臨床遺伝学の研修を3年以上行い、認定研修施設に所属する指導医の指導を受けながら、遺伝カウンセリングを含む遺伝医療を実践した者。研修開始届けの受付をもって研修開始とする。2)継続して3年以上、日本人類遺伝学会あるいは日本遺伝カウンセリング学会の会員である者。

3)遺伝医学に関係した学術活動(論文発表、学会発表等)を行っている者。

4)臨床遺伝専門医到達目標に記載されている能力を有する者。

5)社団法人日本専門医制評価・認定機構の定める基本的領域の学会の専門医(認定医)、あるいは専門医制度委員会が認める専門医(認定医)である者。

他に、アレルギー専門医、腎臓専門医、消化器専門医、内分泌代謝科専門医の資格を取得することが可能です。詳細はお問い合わせください。

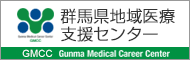

病院・施設一覧(順不同)

キャリアパス・コース

先輩の声

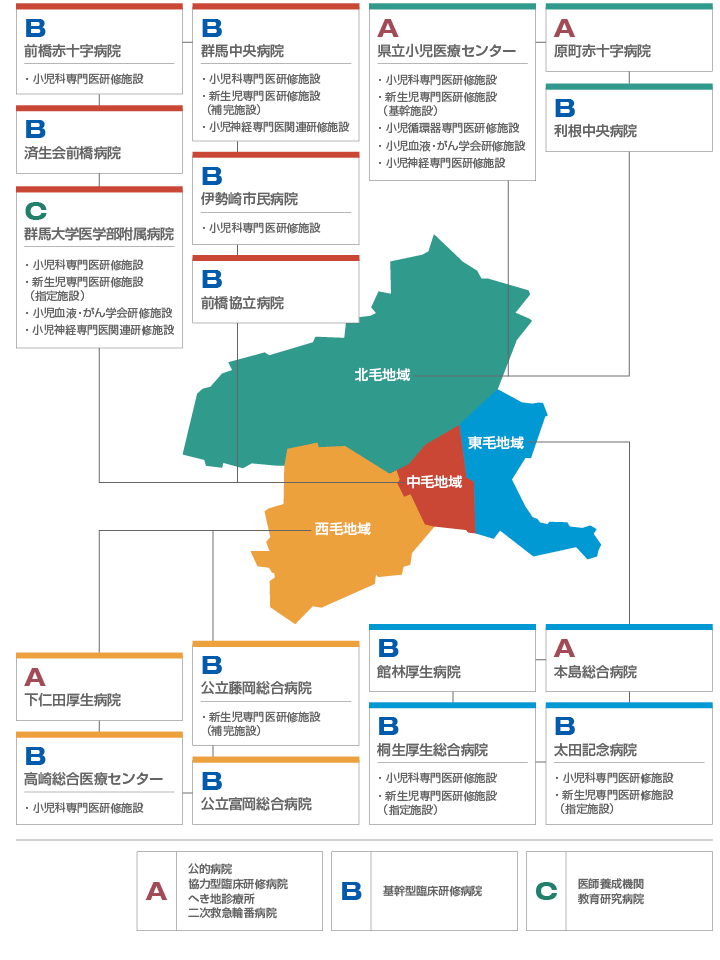

病院診療リーダーコース

今年大学病院勤務となり、各分野を専門とする先生方に接する機会も増え、教えてもらえる内容も人脈も広がり、自分の将来を考える上で、恵まれた環境にいると実感します。

荒川教授をはじめとする医局の先生方、秘書さんたち、コメディカルの方々の温かい御理解・御支援、育児サポートをしてくれる両親と夫と子どもたちの理解に支えられて小児医療に従事できることを感謝致します。

今年大学病院勤務となり、各分野を専門とする先生方に接する機会も増え、教えてもらえる内容も人脈も広がり、自分の将来を考える上で、恵まれた環境にいると実感します。

荒川教授をはじめとする医局の先生方、秘書さんたち、コメディカルの方々の温かい御理解・御支援、育児サポートをしてくれる両親と夫と子どもたちの理解に支えられて小児医療に従事できることを感謝致します。

専門診療・リサーチリーダーコース

将来像は描きつつも、まずは目の前にある仕事に全力を尽くし、一方でサブスペシャリティの選択や研究など、自分の希望した興味のあることに可能な範囲で関わっていくことが後期専門研修医である現在の自分にとってベストではないかと考えています。

子育てをしている女性医師も、周囲には様々なサポート体制が充実しています。ほんの少しの勇気と努力があれば、結果的にご自身の長い将来に役立つキャリアアップにつながると思います。

将来像は描きつつも、まずは目の前にある仕事に全力を尽くし、一方でサブスペシャリティの選択や研究など、自分の希望した興味のあることに可能な範囲で関わっていくことが後期専門研修医である現在の自分にとってベストではないかと考えています。

子育てをしている女性医師も、周囲には様々なサポート体制が充実しています。ほんの少しの勇気と努力があれば、結果的にご自身の長い将来に役立つキャリアアップにつながると思います。